8/10(木)〜8/14(月)は休診となります。

8/15(火)から通常通りの診療となります。

何卒よろしくお願いいたします。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

大人の矯正歯科治療に用いる装置は、

①表側矯正 ②舌側矯正 ③マウスピース型矯正装置(インビザライン、アライナーなど)があります。

ブラケットを歯の表面に取り付ける一般的な矯正治療法ですが、ブラケットの素材に白いものを使用することで、目立ちにくくなります。また通すワイヤーも目立ちにくいものを選べば、より審美性が高まります。

歯の裏側(舌側)に装置を取り付け、ワイヤーを通して歯を移動させる矯正治療法です。表側から装置が見えにくいため、人に気づかれずに治療が行えます。

歯型を採って製作した透明なマウスピースタイプの装置を、歯の動きを見ながら交換し、正しい歯並びに導く治療法です。目立たないうえに取り外せることで食事やブラッシングも通常通り行え、また金属を使用しないため金属アレルギーの方にも適しています。

近年、材料や技術の進歩によって目立たない装置を使って歯を動かすことができるようになり、矯正装置の選択肢が増えてきました。

それぞれの装置にはメリットとデメリットがあり、これに症例の難易度や費用、審美性、期間の希望をふまえて、どの矯正装置にするか決定していきます。見えにくい装置やマウスピースなど、ご希望の装置がある場合はまずご相談ください。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

子どもの矯正で使用する装置にはたくさんの種類があります。

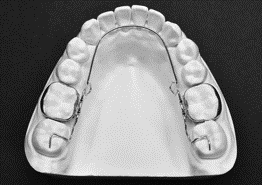

子どもの矯正で使用する矯正装置には「可撤式矯正装置」「固定式矯正装置」「顎外固定装置」の3つに分類され、1種類だけを使用することもあれば、いくつかの装置を組み合わせて矯正治療を行っていくこともあります。

お子さんの咬み合わせや歯並びの状況に応じて使い分けていきます。

患者さん自身で取り外し可能な装置を可撤式装置と言います。

〇自由に着脱が可能(飲食時、歯磨き時は外していただきます)

〇虫歯のリスクは低い

△12時間以上の使用が必須

△紛失の可能性がある

患者さん自身では取り外せない装置を固定式装置と言います。

歯にセメントなどで接着するため、主に歯科医院で調整や着脱を行います。

〇可撤式に比べると治療効果が確実

〇紛失のリスクがない

△虫歯や歯肉炎のリスクは高くなる

△違和感を感じやすい

矯正治療に用いる力の反作用を口腔外(頭部や顔面、首)などに求めるタイプの矯正装置のため、装置の大部分が顔の外側にあります。

口腔内の可撤式矯正装置や固定式矯正装置と併用して使用します。

〇小児期の成長発育のコントロールが可能

△装置が大きく外出時は使用ができない

歯医者によって使用する矯正装置は変わってきますし、お子さんによって向き不向きもあります。

たくさんある矯正装置の中でお子さんに合った矯正装置を選択していくことがスムーズに治療を進めていくための1つのポイントだと考えます。

そのため、まずはお子さんの歯並びの現状とどのような治療方法になりそうなのか知っていくことが大切です。

ぜひ一度、歯医者に相談してみてください。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年7月26日 カテゴリ:トピック

薬の服用にも副作用のリスクがあるように、リスクのない医療はありません。

矯正治療にもいくつかのリスクが存在します。代表的なリスクをいくつか挙げてみます。

矯正装置が歯に圧力をかけるため、最初の数日間は歯や口の粘膜の痛みや不快感があることがあります。

矯正治療中に歯磨きが不十分だと、虫歯・歯肉炎・歯周病の発生や進行のリスクが高まることがあります。矯正治療を行なっていない時よりも丁寧に歯磨きを行うための時間の確保が必要です。歯磨き指導を皆さんに行いますが、状況によって治療の中断をご提案する事もあります。

著しく歯列から逸脱した歯や複数回治療した歯は、神経血管が弱くなっている傾向にあります。歯を動かすことによって血管が切断され歯の変色を起こす事が希にあります。発現率としては1%もないのですが、本格矯正治療の初期に起こります。歯髄壊死が発覚した場合は将来的には一般歯科での根管治療が必要になります。

治療中に歯茎が下がり歯の根が一部露出することがあります。それは、歯を支えている骨が薄い事が原因の場合もありますが、多くの方の場合は元々重なり合っていた歯の下に骨が存在していなかった事が考えられます。歯肉退縮により歯の間に生じる三角形の隙間(ブラックトライアングル)は、矯正治療をしなくても加齢によっても起こる現象です。ブラックトライアングルに対する対処法はいくつかありますので、ご相談ください。

歯が動く時は歯根も動きます。歯根はまわりの骨が改造されながら骨の中を動いていきます。この反応中に歯根も溶ける反応が多かれ少なかれ起こります。これを歯根吸収と言います。治療中のレントゲンで目に見えて歯根吸収がわかるケースは5%程度です。もともと歯根が短かいパターンを除いて、その後の生活に問題はありません。途中のレントゲン撮影などで発覚した場合は治療方針を変更する事もあります。

歯並びの異常が重度の場合、歯の抜歯が必要となることがあります。

矯正装置の破損、あるいは紛失することがあります。これにより治療期間の延長や、追加の費用が発生する原因になることがあります。

ワイヤー矯正装置のブラケット部分の歯に黄色や茶色の色素が付着したり、マウスピース矯正のアタッチメント部分の歯の表面が黄ばんだりすることがあります。

矯正治療前から入っていた被せ物は矯正治療前の歯並びに合わせて調整されているため、矯正後に作り直さなければいけない可能性があります。

これらのリスクは、歯並びや噛み合わせの状態や治療の方法によって異なる場合があります。

矯正治療を受ける前には、必ず歯科医師に希望を伝え精密検査の結果をふまえ、リスクを理解した上で治療を行うことが重要です。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年7月19日 カテゴリ:トピック

矯正治療を始めようか考えた時、自分は歯を抜く必要があるのか気になるところだと思います。

矯正治療で歯並びをきれいにしたいけど、なるべく歯を抜かない負担の少ない治療を希望される人が大半だと思います。

しかし、歯を抜かない矯正治療を選択したことにより、かえって大きなデメリットが生じてしまうこともあります。

そこで今回は歯列矯正で歯を抜くか抜かないかを決める要因やそれぞれの場合の方法をご紹介していきます。

日本人の場合、顎の幅を広げるなどの子供の矯正治療を受けていた割合が少ないことや人種的に前後的な顎の幅が狭いために白人と比べてどうしても歯を抜く必要性が高くなりがちな傾向にあります。

しかし、様々な器具の開発や技術の進歩により、以前よりも歯の動かし方が大きく変わり、今まで歯を抜かなくては治らない噛み合わせが抜かなくても治る場合もあり、患者さんのニーズに合わせて治療することがある程度可能となりました。

ところが、強引に歯を抜かないで治そうとすることで別のトラブルが生じてしまうことも報告されており、一概に歯を抜かない治療法がベストとは言い切ることはできません。

抜歯、非抜歯を決定する要因として以下の項目が挙げられます。

・デコボコの量

・上下歯列の前後的咬み合わせのズレの量

・前歯の角度が適正範囲からどの程度は外れているのか

・口元の突出の程度

これらの4つの基準を総合的に考えて、歯を動かすためにどの程度のスペースが必要なのか、そのスペースを抜歯以外の方法で作れるのかを検討した結果として抜歯が必要なのかどうかが決まるのです。

抜歯以外でスペースを作る方法としては以下の方法があります。

①歯列拡大する(奥歯を外側に傾ける、前歯を前へ傾ける)

➁奥歯を後ろに移動させる

③歯の形を小さくする

これらの①~③の歯を抜かない方法が生体の許容範囲内で行われるのであれば問題ないのですが、その限界を超えて無理に行われてしまった場合には、治療後の安定が悪くて後戻りがしやすかったり、歯周組織にとって害をもたらすという歯を抜くということ以上に好ましくない結果を招くことがあります。そのため、やはりどうしても抜歯が必要となるケースもあります。

人によって顎や歯の大きさ、上顎と下顎のズレの度合いは異なるため一概に抜く抜かないの治療のどちらが絶対に正しいというのはありません。

抜歯・非抜歯、どちらの治療法にもリスクはありますので、それぞれの場合のリスクをきちんと把握した上で矯正治療を受けられるとよいのではないのでしょうか。

当院では抜歯治療と非抜歯治療の利点と欠点を説明し、どちらが患者さんにとってより良いのかを患者さんと相談しながら決めていきます。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年7月12日 カテゴリ:トピック

歯列全体にブラケット装置をつける場合、治療期間は平均2〜3年です。

矯正装置をつける期間は、不正咬合の状態などによってケース・バイ・ケースで、決まった期間というのはありません。

では、矯正治療に2年~3年という長い期間が掛かってしまう理由は何でしょう?

それは、歯を動かすスピードに限度があるからです。

矯正治療中は、身体が元々持っている「骨の代謝機能」を利用して歯を動かします。

歯は「歯根」という根っこの部分が歯茎の中の「歯槽骨」とよばれる顎の骨の中にに埋まっています。

歯に矯正力をかけると、この歯根が歯槽骨に押し付けられ炎症反応が起こり、歯根の進もうとする方向の既存の骨が吸収され、反対側は新しい骨が作られます。

このようにして、矯正力を受けている歯根は移動していくのです。

この炎症反応のワンクールが3〜4週間程度であり、成人の場合ワンクールで歯根の動く量はおおよそ0.5㎜~1.0㎜のため、全体的に歯並びを整えるためには相応の時間が掛かってしまうのです。

少ないように感じるかもしれませんが、これくらいスピードだと痛みが強く出たりする事は少ないため、生体に適切なスピードと言えます。

さらに大きな力で歯を動かせば、治療期間も短くなるのでは?と思われるかもしれませんが、大きな力を掛けてしまうと歯根部が耐えられなくなり「歯根吸収」といってダメージを受けてしまいます。

そうならないためにも一定の期間が必要なのです。

矯正治療中に歯の移動が実感しづらい時期というのは、必ずどこかであります。

治療が進んでいないのではないかと、不安になってしまうかもしれません。

ですが、しっかり調整を受けていれば、目に見えない歯根の部分は少しづつ動いているはずです。

焦らずにゆっくり待ってみましょう。

当院では矯正相談を実施しておりますので、一度お問い合わせください。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

矯正相談の後、矯正治療を始めると決めたら精密検査を行います。

矯正治療は、歯並びの乱れを整える治療なので、口腔内診査だけでも十分に感じるかもしれません。

しかし、実際は口の中に露出していない顎の骨の形やバランス、歯根の状態、頭部の骨格の状態などを正確に把握する必要があります。

つまり、目に見えていない部分の情報をしっかり集めなければならないのです。

その上で検査結果を分析し、診断を下します。

①口腔内診査

お口の状態、噛み合わせ、お顔の歪み、顎の状態などのバランスを確認し計測を行います。

②顔貌・口腔内写真

お顔とお口の中の写真を撮影し、データ分析を行う際の資料として使用します。

③歯型

歯の模型を作成するために歯型を取ります。

方法は従来の印象材による歯型取り、口腔内スキャナーによる光学印象の2方法あります。

④レントゲン撮影

口腔内診査だけでは分からない、歯根の状態や骨の状態、神経の位置などを確認することができます。

レントゲンの種類は主に2種類あります。

・パノラマX線写真:お口の中全体を撮影するレントゲン。

・頭部X線規格写真(セファロ):歯科矯正用のレントゲン。正面と横顔の2枚撮影します。

他にも、必要に応じて歯科用CTやデンタルX線写真を撮影することもございます。

これらの資料を詳しく精査し、次回の診断で検査結果や治療方針についてお話いたします。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年6月28日 カテゴリ:トピック

中高生および大人の方の一般的な矯正治療の流れをご紹介いたします。

Step 1 相談

お口の中を実際に拝見させていただき、歯並びやかみ合わせの確認をさせていただきます。そして、どのような方法で治療が可能か、予想される治療期間、大まかな治療費の見積もりなどについてご説明させていただきます。

Step 2 精密検査

歯並びや骨の状態に加え、虫歯や歯周病の有無をチェックします。また、歯型を採取したり、口腔内写真を撮ったり、レントゲン撮影をおこないます。

Step 3 診断

検査結果をもとに不正咬合の診断や治療方針の説明をします。 使用する矯正装置の選択肢とともにそれぞれの治療期間や料金、抜歯の必要性なども丁寧にわかりやすくご説明します。

Step 4 虫歯治療など

検査によって虫歯や歯周病などのトラブルが発見されたら、必要に応じてそちらの治療を優先させます。まずお口の中の健康を確保して矯正治療ができるようになってからスタートします。

Step 5 矯正治療のスタート

治療計画に沿って、ブラケットタイプの装置の場合はブラケット等を装着してワイヤーを通します。また、マウスピースタイプの矯正システムの場合は、お口に合わせて作製したマウスピースをお渡しします。

Step 6 定期治療

お口の状態や歯の動き方、またはご利用の矯正装置の特性に合わせて、定期的にご来院いただきます。ほとんどの場合、4週間に1回程度の頻度の通院となり、矯正装置のチェックや調整を行います。また、ブラッシングの状態を確認し、口腔内の環境が悪化していないかなどを口腔ケアの専門家の歯科衛生士がチェックして、必要に応じてブラッシング指導やフッ素塗布をおこないます。

Step7 装置の取り外し

予定の位置まで歯が移動しましたら、矯正装置を取り外します。

Step 8 保定期間

矯正治療で歯を移動させてすぐに装置を外すと、歯は元の位置に戻ろうとします。そのような歯の動きを抑えて、理想の位置で安定させるために装着していただくのが保定装置です。当院の保定期間は約2年間であり、3~6ヶ月に1回の定期検診をおすすめします。お口の中のチェックが、虫歯や歯周病といったお口のトラブルの予防や早期発見・早期治療につながりますので、積極的にご活用ください。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年6月24日 カテゴリ:トピック

当院の一般的な子どもの矯正治療の流れをご紹介いたします。

Step 1 相談

治療内容や費用について説明します。

Step 2 精密検査

レントゲン写真や歯型を取ります。

Step 3 診断

精密検査の結果をお話したうえで、治療内容、治療期間、費用といった今後の方針についてご説明します。

子どもの矯正治療は治療スタートのタイミングが非常に重要です。そのため、精密検査の結果次第では、まずは経過観察とさせて頂く場合もあります。

Step 4 一期治療 治療スタート

顎の発育と咬み合わせのコントロールを行います。

通院は、クリーニングや調整のため、1か月に1回程度のペースとなります。

また、お口の状態も診察し、矯正装置を付けていてもしっかり磨けるよう歯磨きの指導もします。

治療期間は症状により異なりますが、およそ2年程度です。

Step 5 経過観察

歯並びや噛み合わせが落ち着いたところで、歯を動かす治療を終了します。

移動した歯は元に戻ろうとする「後戻り」をするので、保定装置を使って歯の位置を保持します。

3か月から6か月毎に通院していただきます。

Step 5 再検査・再診断

一期治療を終え、永久歯が生え揃った時点で再度検査します。

検査結果で問題がなければ治療終了となります。

仕上げの矯正治療が必要だと判断された場合は、二期治療(永久歯の矯正)に移行します。

二期治療は成人矯正と同じ装置を使い、歯を正しい位置へと導いて噛み合わせを調整します。

※当院で二期治療への継続の際は差額で治療を移行することができます。

子どもの矯正治療は、永久歯がはえそろうのを待つ期間や保定中の観察期間を含めると数年にわたって治療を行うことになります。

また、矯正治療にはお子さん自身の治療協力が必要不可欠です。

お子さんが矯正装置を嫌がる場合、無理に治療をさせても十分な治療効果が得られないこともあります。

そのため、お子さんの状態に合わせて、無理・無駄のない治療を行うことが大切だと考えています。

また、当院ではお子さんの定期検診やクリーニングも行っていますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年6月21日 カテゴリ:トピック

中学生や高校生になると永久歯への生え変わりが終了し、歯列が完成しています。

矯正治療の方法も大人と同じ方法になり、この時期に矯正治療をしておけば大人になってから治療の必要がなくなるでしょう。

では、大人になってから矯正治療を行う場合と、中高生から矯正治療をする場合では何が違うのでしょうか?

中高生から矯正治療を行うことで、早い段階から綺麗な歯並びになるというメリットがあります。

歯並びと噛み合わせは、呼吸や発音、全身の筋肉や自律神経にも影響を与えると考えられています。

そのため、中高生の時期に矯正治療を始め、できる限り早く歯並びと噛み合わせを整えて全身の健康づくりに備えることは、お子さまにとって大きな財産になることでしょう!

また、不正咬合は、加齢とともに悪化することがあります。

その場合、成人してから矯正治療を受けるときの治療規模が大きくなり、身体的・経済的な負担が増えてしまう可能性があります。

そして、中高生は永久歯が生えそろった状態ではあっても、顎や骨格などその他の部分はまだ成長期です。

そのため歯周組織付近の新陳代謝が活発なので、歯を移動させやすいという特徴があります。

目立つ矯正装置は、中高生の患者さまにとって大きなストレスとなることがあります。

当院では白い表側の矯正装置、透明で取り外し可能なマウスピース型矯正装置(インビザライン)、歯の裏側につける舌側矯正装置など複数の矯正装置からお選びいただくことができます。

将来的に矯正治療を行いたいとは思っているけれど、時期やタイミングがわからない、いつ行うのがベストなのかわからないといった方は、是非一度お子さんと一緒にご相談にいらしてください。

当院では、お子さんのスケジュールやライフスタイルを考慮した無理のない治療を提案しています。

両国の歯医者|I’s歯科・矯正歯科 両国

日付: 2023年6月16日 カテゴリ:トピック